Дистрофия дисков поясничного отдела

Дистрофия позвоночника – это сложный хронический процесс разрушения и замещения нормальных тканей фиброзными тяжами и жировыми узлами. Патологической деформации подвергаются как тела позвонков, так и межпозвоночные диски. Процесс запускается в возрасте полового созревания и продолжается всю жизнь. Единственным способом эффективной профилактики является ведение активного образа жизни, занятия физкультурой и правильное питание.

Если подросток не занимается физической культурой, имеет искривления позвоночного стола и неправильную постановку стоп, то в недалеком будущем у него с высокой долей вероятности разовьется остеохондроз с присущими ему протрузии и грыжевыми выпячиваниями диска.

На начальной стадии дистрофия дисков позвоночника проявляется умеренными по интенсивности болями в пораженном отделе. Если подобный симптом появился, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. На ранней стадии остеохондроз поддается корректировке даже с помощью изменения привычного образа жизни. Потребуется небольшой курс мануальной терапии для того, чтобы запустить процесс обратного восстановления хрящевых дисков. В дальнейшем, если не начать своевременное лечение, потребуется длительная работа по устранению негативных последствий и восстановлению нарушенного диффузного питания тканей позвоночного столба.

Патогенез и механизм развития дистрофии

Рассматривать патогенез дистрофии позвоночного столба следует с точки зрения недостаточности поступления питательных веществ в структурные ткани тел позвонков и разделяющих их межпозвоночных дисков. Свое разрушительное действие механизм развития дистрофии позвоночника начинать с процесса нарушение диффузного обмена между хрящевой и мышечной тканью.

Стоит понимать, что межпозвоночные диски не обладают собственной кровеносной сетью капилляров. Поэтому жидкость, гиалуроновые кислоты, витамины, белки и кислород в фиброзное и пульпозное ядро попадают исключительно во время активного сокращения миоцитов. А для этого необходимы регулярные физические нагрузки, затрагивающие все без исключения группы мышц каркаса спины.

В общих чертах патогенез дистрофии позвоночника выглядит следующим образом:

- недостаточные физические нагрузки приводят мышечный каркас спины в неработоспособное состояние;

- приток жидкости к межпозвоночным дискам прекращается;

- фиброзное кольцо теряет свою эластичность и становится хрупким на фоне обезвоженности;

- внутреннее пульпозное ядро начинает активно отдавать жидкость фиброзному кольцу и за счет этого быстро уменьшается в объёме;

- происходит снижение высоты межпозвонкового диска и увеличение его площади – эта стадия говорит о том, что началась протрузия;

- далее может последовать разрыв фиброзного кольца и появление позвоночной грыжи;

- на этом этапе начинается разрушение костной ткани тел позвонков и остистых отростков;

- на их поверхности образуются трещины;

- они заполняются кальцинозами, фиброзными тяжами и жировыми трабекулами;

- это финальная стадия дистрофии позвоночника – при ней лечение длительное и достаточно болезненное.

Если не предпринимать меры, то рано или поздно дистрофия позвоночника перейдет в стадию тотального остеопороза. Он чреват серьезными нарушениями осанки, искривлениями позвоночного столба, сокращением межпозвонковых промежутков и распространённой радикулопатией.

Дистрофия шейного отдела позвоночника

У молодых пациентов часто диагностируется дистрофия шейного отдела позвоночника и это обусловлено тем, что мышцы плечевой и воротниковой зоны испытывают постоянные статические перегрузки. Сидячая работа, связанная с длительным нахождением в статической позе, приводит к нарушению циркуляции крови и становится первопричиной дистрофии хрящевой ткани.

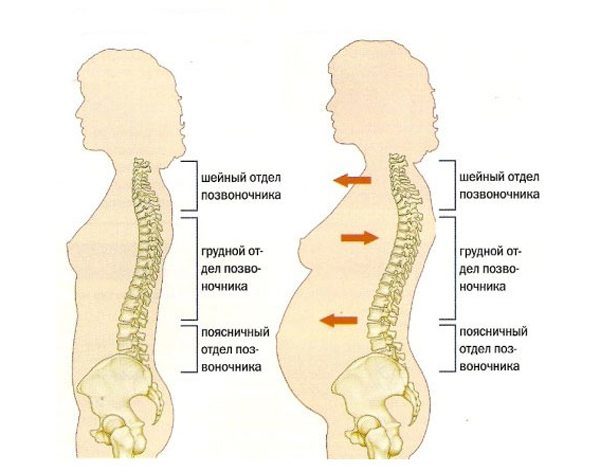

Вторая вероятная причина развития дегенеративного разрушения в шейном отделе позвоночника – нарушение осанки. Привычка сутулится, наклонять туловище в ту или иную сторону приводит к развитию искривления позвоночника. Нарушение его геометрии приводит к тому, что начинают перераспределяться физические нагрузки и диски подвергаются их неравномерному сдавливанию. Это вызывает дальнейшее нарушение кровотока. Начинается вторичная дистрофия мышц воротниковой зоны на фоне изменения процесса естественной иннервации при уже существующем шейном остеохондрозе.

Проявляется дистрофия шейного отдела следующими клиническими признаками:

- болезненные ощущения в области шеи, плечевой и воротниковой зоне;

- напряжение мышц в воротниковой области;

- онемение пальцев на руке со стороны ущемления корешкового нерва;

- головные боли, головокружение, снижение умственной работоспособности, сонливость и ощущение хронической усталости;

- резкие перепады артериального давления, изменение частоты сердечных сокращений.

Дистрофия грудного отдела позвоночника

Выраженная дистрофия грудного отдела позвоночника встречается очень редко. Обычно она сопряжена с травматическим воздействием или с возрастными инволюционными процессами дегенеративного характера на фоне серьезных гормональных изменений. Говоря простыми словами, деформация грудного отдела позвоночника чаще диагностируется у лиц преклонного возраста. Наиболее часто страдают женщины, встречающие в фазу климактерических гормональных изменений в организме.

Основные признаки дистрофии грудного отдела позвоночника:

- боль в груди и её распространение по межреберным промежуткам;

- затруднение при совершении глубокого вдоха;

- ощущение перебоев в работе сердца;

- боли в верхних конечностях;

- деформация грудной клетки;

- изменение осанки с усилением грудного лордоза.

Дистрофия поясничного отдела позвоночника

При дистрофии поясничного отдела позвоночника пациенты испытывают проблемы с самостоятельным передвижением. Могут отниматься ноги, ощущаться сильные прострелы по ходу седалищного нерва (от ягодичной области до пятки по внутренней или внешней стороне бедра и голени).

Первичный признак разрушения хрящевого диска – боль, которая усиливается при любых движениях, наклонах, поворотах туловища. Могут страдать функции внутренних органов брюшной полости им алого таза. В запущенных случаях наблюдаются запоры, нарушения процесса мочеиспускания. При отсутствии лечения может нарушаться осанка. Появляется хромота за счет дистрофии мышц нижних конечностей.

Лечение дистрофии позвоночника

Для полноценного и эффективного лечения дистрофии позвоночника необходимо восстановить диффузное питание всех тканей. А для этого важно вернуть возможность свободного движения и занятий лечебной физкультурой. Поэтому в нашей клинике мануальной терапии процесс восстановления всегда начинается с устранения компрессионного давления на корешковые нервы. Чтобы снять компрессию, нужно увеличить межпозвоночные промежутки. Для этого можно применять методику тракционного вытяжения позвоночного столба или остеопатию.

После купирования боли и воспаления начинается сам процесс терапии. Курс разрабатывается строго индивидуально. Доктор учитывает все факторы: рост и вес телосложение и возраст, род профессиональной деятельности и привычки, сопутствующие заболевания и индивидуальные особенности организма каждого пациента.

Предлагаем вам записаться на первичную бесплатную консультацию. В ходе приема вам будет поставлен диагноз, рассказано обо всех перспективах лечения.

Обычно используется массаж и лечебная гимнастика, рефлексотерапия и кинезитерапия, фармакопунктура и воздействие лазером.

Консультация врача бесплатно. Не занимайтесь самолечением, позвоните и мы поможем +7 (495) 505-30-40

Источник

Дегенеративно-дистрофическое заболевание диска (ДДЗД) описывает дисфункцию межпозвоночного диска человека. Несмотря на терминологию, ДДЗД не является ни объединенным заболеванием, ни прогрессирующим дегенеративным расстройством. В противоположность этому, дегенерация диска — это часто встречающийся эффект ежедневного стресса и небольших повреждений, которые приводят к постепенному обезвоживанию фиброзного кольца или жесткой внешней оболочки диска, и к её ослаблению. При обезвоживании дисков также происходит их ослабление и инициируются дегенеративные процессы. Суммарно, эти процессы под действием нагрузки на позвоночник приводят к сдавливанию корешков cпинного мозга, и сопровождаются сильными болями и слабостью.

Дегенеративно-дистрофическое заболевание диска может провоцировать острую или хроническую боль в спине или шее, но, как правило, болевые ощущения, локализующиеся в месте поврежденного диска, связаны по интенсивности с давлением на область, окружающую нервные корешки.

Типичными рентгенографическими данными ДДЗД являются черные диски, сужение дискового пространства, вакуумные диски, склероз конечной пластинки и образование остеофитов [1][2].

ДДЗД может колоссально влиять на качество жизни. Дегенерация диска является болезнью микро/макротравмы и старения, и хотя для большинства людей это не проблема, у некоторых людей пораженный диск может вызвать серьезную хроническую боль, если не было применено соответствующее лечение.

Причины[править | править код]

Термин «заболевание дегенеративного диска» — употребляется немного неправильно, поскольку технически оно не является болезнью и не является строго дегенеративным. Это не считается болезнью из-за того, что дегенеративные изменения в позвоночнике являются естественными и распространенными в общей популяции[3].

Здоровый диск между каждым из позвонков в позвоночнике будет удерживать воду в центре, известном как студенистое ядро, которое обеспечивает амортизацию и гибкость для позвоночника. Большая часть механического напряжения, вызванного повседневными движениями, переносится на диски в пределах позвоночника, и содержащаяся внутри вода позволяет им эффективно поглощать удар. При рождении типичное студенистое ядро человека содержит около 80% воды[4]. Однако естественные ежедневные стрессы и незначительные травмы могут привести к постепенному обезвоживанию фиброзного кольца или жесткой внешней оболочки диска[5].

Обезвоживание снижает эластичность диска и приводит к постепенному коллапсу и сужению с разрывом в позвоночнике. Поскольку пространство между позвонками уменьшается, чрезмерное давление, оказываемое на диски, приводит к образованию крошечных трещин и разрывов, появляющихся в кольцевом пространстве. Если давление достаточно сильное, то через указанные трещины просачивается вещество студенистого ядра, которое за пределами фиброзного кольца образует грыжу межпозвонкового диска.

Если происходит коллапс диска, то два позвонка, выше- и нижележащий, вынуждены смещаться, что вызывает нарушение их функционирования[6].

Признаки и симптомы[править | править код]

Дегенеративное заболевание диска может привести к боли в нижней части спины или верхней части шеи, но это верно не во всех случаях. Фактически, количество случаев ДДЗД слабо коррелирует с выраженным у пациентов болевым синдромом.[7] Часть пациентов не испытывает боли, в то время как другие, с точно таким же характером повреждений диска, имеют сильную хроническую боль.[8] Наличие болевого синдрома во многом зависит от расположения пораженного диска и давления, которое оказывается на позвоночный столб и окружающие его нервные корешки.

Дегенеративная болезнь диска является одним из наиболее распространенных источников боли в спине и затрагивает примерно 30 миллионов человек каждый год.[3] При симптоматическом дегенеративном заболевании диска боль может варьироваться в зависимости от расположения пораженного диска. Вырожденный диск в нижней части спины может приводить к боли в пояснице, иногда к искривлению бедер, а также к боли в ягодицах, бедрах или ногах. Если давление оказывает воздействие на нервы при воздействии студенистого ядра, может также возникать спорадическое покалывание или слабость в коленях и ногах.

Дегенерация диска в верхней части шеи часто приводит к боли в области шеи и плеч. Покалывание в пальцах может также быть очевидным, если происходит повреждение нерва.

Боль чаще всего ощущается или усугубляется движениями, такими как сидение, изгиб, поднятие и скручивание.

После травмы некоторые диски разрушаются вследствие воспаления, и боль имеет приходящий характер. Некоторые пациенты имеют нервные окончания, которые проникают глубже в фиброзное кольцо, что является предрасположенностью к болевому синдрому. В альтернативном варианте заживление травмы соединительной тканью может привести к иннервации рубцовой ткани и болевым импульсам от диска, так как эти нервы раздражаются веществом студенистого ядра. Дегенеративное заболевание диска может привести к хроническому ухудшению состояния и оказать серьезное негативное влияние на качество жизни человека. В случае выраженного болевого синдрома, консервативное лечение может быть неэффективным.

Патогенез[править | править код]

Обычными маркерами дегенеративного процесса при гистологическом исследовании являются фиброхрящевая ткань и наличие кластеров хондроцитов, которые свидетельствуют о реперативном процессе[источник не указан 1035 дней]. Воспалительный процесс не обязательно сопровождает ДДЗД. Гистологическое исследование фрагментов диска, подвергшихся резекции для предполагаемого ДДЗД является обычным делом, чтобы исключить злокачественные новообразования.

Фиброхрящ вытесняет материал студенистого ядра, что является возрастным изменением[источник не указан 1035 дней]. Также может наблюдаться усыхание студенистого ядра, которое вызывают пролапс или сгибание фиброзного кольца с образованием на краях между телами позвонков вторичного остеофита. К патологии ДДЗД относят протрузию, спондилолиз, смещение позвонков (спондилолистез) и стеноз позвоночного канала. Существует возможность разрыва фиброзного кольца, что приведет к грыже студенистого ядра.

Диагностика[править | править код]

Диагностика дегенеративно-дистрофического заболевания диска обычно состоит из анализа индивидуальной истории болезни пациента, физикального исследования, предназначенного для выявления мышечной слабости, болевого синдрома, определения объема движения, и МРТ-сканирования для подтверждения диагноза и исключения других причин.

Лечение[править | править код]

Часто, дегенеративно-дистрофическое заболевание диска можно вылечить без хирургического вмешательства. Одна или несколько процедур, таких как: физическая терапия, инъекции противовоспалительными (нестероидными) препаратами, вытягивание позвоночника или эпидермальными стероидными инъекциями, которые облегчают болевые симптомы.

Хирургическое вмешательство рекомендуется, если консервативные методы лечения не действуют в течение двух-трех месяцев. Если наблюдаются сильные боли, слабость или онемение в спине или ногах, которые затрудняют движения(чаще всего это характерно при спондилодезе), при этом лечение или физическая терапия неэффективны, в таких случаях необходимо хирургическое вмешательство. Есть много хирургических вариантов для лечения ДДЗД. Наиболее распространенными хирургическими методами лечения являются:[9].

- Передняя цервикальная дискэктомия и слияние: Процедура, которая достигает шейный отдел позвоночника (шеи) через небольшой разрез в передней её части. Межпозвоночный диск удаляется и заменяется с небольшой пробкой из костей или другими заменителями трансплантата.

- Цервикальная корпэктомия: Процедура, которая удаляет часть позвонка и межпозвоночного диска, чтобы обеспечить декомпрессию шейного отдела спинного мозга и спинномозговых нервов.Трансплантация костей, а в некоторых случаях металлические пластины и винты, используются для стабилизации позвоночника.

- Динамическая стабилизация: После дискэктомии, производится стабилизирующая имплантация с «динамическим» компонентом. Это может быть с использованием винтов Pedicle (таких как Dynesys или гибкий стержень) или межостистые прокладки с лентами (например, связка Уоллиса). Эти устройства снимают давление с диска, перенаправляя давление через заднюю часть позвоночника. Подобно слиянию, эти имплантаты позволяют поддерживать подвижность сегмента, позволяя сгибаться и растягиваться.

- Фасетэктомия: Процедура которая удаляет часть (фасеточных) суставов, чтобы увеличить пространство.

- Фораминотомия: Процедура, которая увеличивает диаметр межпозвоночного отверстия и выполняется она для декомпрессии спинномозгового нерва. Оперативное лечение может быть выполнено самостоятельно или с помощью ламинотомии.

- Аннулопластика межпозвоночных дисков:

Примечания[править | править код]

- ↑ Benzon, Honorio; Raja, Srinivasa N.; Fishman, Scott E.; Liu, Spencer; Cohen, Steven P. Essentials of Pain Medicine (неопр.). — Elsevier Health Sciences, 2011. — ISBN 1-4377-3593-2.

- ↑ Herring, William. Learning Radiology: Recognizing the Basics (англ.). — 3rd. — Saunders. — ISBN 978-0323328074.

- ↑ 1 2 Degenerative Disc Disease Treament|Degeneratice Disc Disease Treatments. www.instituteforchronicpain.org. Дата обращения 5 января 2017.

- ↑ Kasbia, V. (2005, Sep 08). Degenerative disc disease. Pembroke Observer Retrieved fromhttps://search.proquest.com/docview/354183403

- ↑ Degenerative Disc Disease. University of Maryland Medical Center. Дата обращения 4 января 2017.

- ↑ Lee, Yu Chao; Zotti, Mario Giuseppe Tedesco; Osti, Orso Lorenzo. Operative Management of Lumbar Degenerative Disc Disease (англ.) // Asian Spine Journal : journal. — 2016. — Vol. 10, no. 4. — P. 801. — DOI:10.4184/asj.2016.10.4.801. — PMID 27559465.

- ↑ Lim Jae, Y. (December 2016). «Degenerative Disc Disease». Atlantic Brain & Spine. Retrieved 4 January 2017.

- ↑ Degenerative Disc Disease | NorthShore. www.northshore.org. Дата обращения 5 января 2017.

- ↑ Degenerative Disc Disease – When Surgery Is Needed. Дата обращения 26 июня 2007.

Источник

Дегенеративно-дистрофические изменения пояснично-крестцового отдела позвоночника – это медленное разрушение тканей межпозвоночных дисков поясницы. Они перестают получать питание, обезвоживаются, становятся сухими и теряют эластичность. Избыточный вес и малоподвижная работа приводят к ослаблению мышц спины и лишнему весу. В результате позвоночник давит на межпозвонковые диски, их структура деформируется.

Патологии дисков опасны тем, что обнаружить их, как правило, удается лишь в критические моменты. Профилактические меры уже не смогут помочь, и пациенту придется употреблять медикаменты, посещать разнообразные лечебные процедуры. Но самого по себе лечения может оказаться недостаточно. Ведь чтобы улучшить состояние позвоночника и не допустить развития серьезных осложнений, нужно пересмотреть свою повседневную жизнь в целом.

Причины и факторы риска

Что такое дегенеративно-дистрофические изменения в пояснично-крестцовом отделе? Чтобы понять, разберемся в том, как устроены межпозвонковые диски. Эти своеобразные пружины позвоночника состоят из хрящевой ткани. Сверху они покрыты более плотным фиброзным кольцом, а внутри находится пульпозное ядро. Диски в норме достаточно мягкие, эластичные – ведь они обеспечивают подвижность позвоночника.

Когда мышцы перестают выдерживать нагрузку, они передают ее на позвонки. Позвоночник сжимается, диски испытывают давление, на которое не рассчитаны. Клетки их мягких хрящевых тканей начинают погибать.

Межпозвонковые диски могут также ослабеть и деформироваться потому, что нарушено питание их хрящевой ткани. Произойти это может по той причине, что позвонки уменьшают расстояние между собой и сдавливают кровеносные сосуды и капилляры. Либо к таким же последствиям привел воспалительный процесс, травма поясницы.

Факторы риска следующие:

- Резкие движения, подъем тяжестей;

- Воспалительные процессы;

- Сидячий труд;

- Холод и сквозняки;

- Нездоровая еда;

- Профессиональный спорт;

- Нарушенный гормональный фон;

- Пожилой возраст;

- Патологии обменных процессов;

- Травматические повреждения позвонков.

Чаще всего страдают от проблем в поясничном отделе позвоночника люди, которые очень мало двигаются и при этом имеют лишний вес. Обычно позвоночник стабилизирует мышцы, но если мускулатура ослаблена, а избыточная масса постоянно отягощает спину, даже легкие бытовые нагрузки вызывают деформацию дисков. Современный образ жизни, как видим, увеличивает риск развития дистрофических изменений поясничного отдела.

- Советуем прочитать: снижение высоты межпозвоночных дисков.

Ход развития патологии

Именно на пояснично-крестцовую область приходится львиная доля напряжения, именно здесь межпозвонковые диски чаще всего лишаются нужного питания. Хрящевые ткани теряют питательные вещества, хуже регенерируют, перестают быть эластичными.

Фиброзное кольцо становится хрупким, пульпозное ядро резко теряет влагу и высыхает. Как правило, одновременно на поясницу приходятся все большие нагрузки, и пространство между позвонками сужается еще сильнее. Лишние ткани поясничных дисков выпячиваются из границ позвоночного столба – это называется протрузией. А когда фиброзное кольцо вокруг диска нарушит свою структуру, порвется, результатом станет сначала выход пульпы из диска, а затем и самого диска со своего места в позвоночнике. Это и называется грыжей поясничного отдела позвоночника.

Протрузии и грыжи защемляют, сдавливают нервы, появляется сильная боль. Организм включает иммунитет, чтобы защититься от источника болезненных ощущений. В итоге этой защиты образуются воспаления и отеки в поясничной области, не дающие пациенту нормально жить.

Дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника развиваются незаметно, а когда профилактикой заниматься уже поздно, наносят удар по больному. Даже если повезло, и ни протрузии, ни грыжи не образовались, человек может получить такие последствия, как остеохондроз либо радикулит.

Симптомы

К несчастью, пока болезнь поясницы не подвергает работоспособность пациента опасности, о заболевании человек не подозревает в принципе. Симптомы имеет не сам дегенеративный процесс, а уже его осложнения и последствия.

На появление следующих ощущений стоит отреагировать, посетив невролога или вертебролога:

- Колющие, жгучие или тупые боли поясницы;

- Появление болей после нагрузок;

- Боли после продолжительного нахождения в одной позе;

- Трудности выполнения некоторых движений, например наклонов или поворотов;

- Слабость в ногах;

- Трудности в мочеиспускании, запоры;

- Холодная кожа поясничной области;

- Потеря подвижности, особенно по утрам;

- Нарушение симметрии тела;

- Отеки и красная кожа в поясничной области.

Существует четыре этапа развития этой патологии пояснично-крестцового отдела:

- На первом симптомы появляются очень редко. Правда, часто после физических нагрузок люди испытывают тупые боли и скованное чувство в поясничной области. Но почти всегда это списывают на усталость;

- На втором этапе появляются симптомы. Намного труднее даются движения спиной, пациенту тяжело согнуться или повернуться. В спину «стреляет», то есть говорит о себе радикулит. Из-за сдавленных нервов может покалывать в области таза и ног. Появляется чувство «мурашек»;

- Третий этап – острый. Защемляются кровеносные сосуды, резко нарушается метаболизм мышц поясницы, что приводит к их ишемии. Боли становятся все сильнее. Ноги немеют, их пронзают судороги;

- Четвертый этап диагностируется, если деформирован спинной мозг и корешки его нервов. Это может привести к тому, что ноги парализует.

- Читайте также: жировая дегенерация позвонков

Диагностика

Диагностика дегенеративно-дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела проводится в три стадии:

- Составляется история болезни, указываются симптоматика и обычные условия начала болевого приступа;

- Доктор осматривает больного на признаки дегенерации тканей пояснично-крестцового отдела – изучает уровень подвижности, силу мускулатуры, области локализации болевого синдрома;

- Проводится МРТ. Она обнаружит доказательства того, что пациент испытывает дистрофические изменения пояснично-крестцовой области позвоночника. Найдет физиологические причины, что в конечном итоге и привели к развитию патологии.

Если дегенеративный процесс в пояснице действительно наблюдается, то МРТ наверняка покажет, что симптомы дают о себе знать по одной из следующих причин:

- Межпозвонковые диски деформировались более чем наполовину;

- Диски только начинают деформироваться, например, понижен уровень влаги в них;

- Уже начинает разрушаться фиброзное кольцо, погибают клетки хрящевой ткани;

- Фиброзное кольцо разорвано и пульпозное ядро начинает покидать диск. То есть, развилась грыжа пояснично-крестцового отдела.

Также могут потребоваться:

- Анализы крови;

- Рентгеновское исследование;

- Компьютерная томография.

Однако рентгеновский снимок не сможет показать признаков патологического процесса на ранней стадии. Компьютерная томография и МРТ гораздо глубже исследуют позвоночник. Но к сожалению, к этим диагностическим методам обычно прибегают лишь тогда, когда проблема уже дала о себе знать.

- Читайте также: Нарушение статики пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Лечение

Сначала врачи назначают консервативное лечение: различные препараты обезболивающие, согревающие мази, лечебная физкультура и массаж, мануальная терапия, иглоукалывание. И только если эти методы не помогли, принимают решения хирургическом вмешательстве.

Препараты

Прежде всего необходимо облегчить болевой синдром, дать пациенту возможно двигаться и вернуть работоспособность. В этих целях употребляются нестероидные противовоспалительные препараты (Диклофенак, Мовалис, Найз) и обезболивающие (Кетонал, Кетанов). Лекарственные средства применяются перорально, наружно, инъекционно. В особо трудных ситуациях возможна блокада позвоночника в области поясницы.

Чтобы расслабить напряженные мышцы пояснично-крестцового отдела, выписывают миорелаксанты (Сирдалуд, Мидокалм).

Употреблять их нужно с перерывами, так как со временем они ослабляют мускулатуру. Хондропротекторы активируют регенерацию хрящевых тканей и суставов. Помочь организму восстановиться помогут также витаминные и минеральные комплексы. Лучше всего действуют витамины группы В.

Лфк и массаж

Массаж и физиотерапевтические процедуры улучшат кровообращение в проблемной пояснице, расслабят мышцы, обеспечат питанием истощенные ткани. Лечебная физкультура улучшит метаболизм и нагонит кровь в поясницу, поможет сбросить лишний вес. Грамотно спланированные физические нагрузки укрепляют поясничные мышцы. Им снова хватит сил, чтобы брать на себя нагрузку с позвоночника. Главное – упражнения на растяжку увеличат расстояние между позвонками поясницы и освободят сдавленные нервы. Исчезнет воспалительный процесс и болевой синдром. Особенно полезно плавание. Занятия в бассейне не только укрепляют мышцы, но и плавно растягивают пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Так вы будете лечить не только боль, но и ее причины.

Похудение снимет с поясницы постоянную избыточную нагрузку. Но нельзя просто худеть – вы должны следить за тем, чтобы в рационе больного присутствовали нужные ему витамины группы В и кальций.

Операция

К счастью, в большинстве случаев состояние больного поможет облегчить консервативное лечение. Хирургическое вмешательство необходимо, лишь если болезнь продолжает прогрессировать, игнорируя все попытки докторов и пациента остановить ее. В ходе операции будут установлены поддерживающие поясничный отдел позвоночника устройства. Это поможет снять давление с позвоночника и не дать межпозвонковым дискам поясницы деформироваться дальше. Другой случай, требующий хирургического вмешательства – сильная поясничная грыжа с выходом диска из границ позвоночника. Покинувшая диск пульпа вытягивается, как жир во время липосакции, либо выжигается лазером.

| Пожалуйста, оцените статью |

СОВЕТУЮ ПОЧИТАТЬ ЕЩЁ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Источник