Наклон поясничного отдела позвоночника

Исследование поясничного отдела позвоночника. Пояснично-крестцовое сочленение

В поясничном отделе позвоночника обьем движений небольшой и преимущественно вперед. У здорового человека при наклоне вперед поясничный отдел делаем небольшую дугу, которая оценивается ориешировочно на глаз или лучше с помощью приема Шобера. Надо лишь учитывать, что наклон туловища вперед осуществляется не только за счет сгибания позвоночника, но и за счет движения в тазообедренном суставе. Прием Шобера: от V поясничною позвонка отмеряется 10 см вверх и делается отметка на коже. При максимальном наклоне вперед у здорового человека это расстояние увеличивается на 4—6 см.

Разгибание в поясничном отделе незначительное и оценивался врачом на глаз. Во время разгибания врач придерживает исследуемого, так как возможно нарушение равновесия и падение.

Наклоны туловища в стороны преимущественно отражают движения в поясничном отделе позвоночника. Исследование проводится в вертикальном положении, руки пациента при наклоне должны скользить по швам, но при этом наклон туловища вперед недопустим. Величина наклона у здоровых около 20°.

Любые ограничения объема движений в любом отделе позвоночника или появление боли при движении являются безусловными признаками патологии (воспаление, травма, дистрофия) с возможной заинтересованностью мышц, позвонков, дисков, связок, нервных корешков.

Пояснично-крестцовое сочленение — место соединения V поясничного и I крестцового позвонков при исследовании позвоночника заслуживает особого внимания из-за частого вовлечения в патологический процесс. Осмотр области сочленения проводится в вертикальном и горизонтальном положении пациента, а также при наклонах туловища вперед, в стороны, назад. Обращается внимание на конфигурацию позвоночника, напряжение мышц спины, участие поясничного отдела в движении.

У здоровых при осмотре имеется плавный лордотический переход поясничного отдела в крестцовый, мышцы поясничного отдела контурируются умеренно. Наклоны туловища вперед, в стороны совершаются при незначительных движениях в пояснично-крестцовом сочленении и совершенно безболезненные. На патологию указывает выраженный поясничный лордоз или его исчезновение, значительное напряжение мышц, ограничение или отсутствие подвижности и боль в покое или при наклонах.

Пальпация пояснично-крестцового сочленения проводится в положении исследуемого лежа с хорошо расслабленной мускулатурой. Вначале совершается легкое скользящее движение пальцами Сверху вниз по сторонам от остистых отростков для оценки тонуса Мышц спины, затем кончиком указательного пальца исследуется Высота стояния остистых отростков и величина межостистых промежутков, места прикрепления мышц спины к крестцу. Этим же Выявляется наличие или отсутствие болезненности.

У здоровых мышцы нормотоничны, безболезненны, глубина межостистого промежутка между L5 и S1 может быть чуть больше, чем между L1 — L4, пальпация его безболезненная. «Провал» остистого отростка L5 указывает на смещение позвонка вперед или о его разрушении.

При исследовании остистых отростков также используется компрессия большим пальцем, перкуссия пальцем или неврологическим молоточком.

Пояснично-крестцовое сочленение можно пропальпировать со стороны живота с помощью глубокой пальпации. Исследуемый лежит на спине. Пальцы врача укладываются в нижней части живота на уровне мыса параллельно наружному краю прямой мышцы живота, а при мягкой брюшной стенке — на белую линию живота. По общим принципам глубокой пальпации живота пальцы врача погружаются на выдохе до соприкосновения с мысом (промонториумом). У здорового человека такая пальпация безболезненная, имеются лишь неудобства в связи с глубиной погружения пальцев. Возникновение боли при соприкосновении с мысом указывает на вовлечение его в патологический процесс. Прием не очень надежен, так как сама глубокая пальпация у некоторых лиц может сопровождаться болезненностью, а развитые мышцы, обилие жира препятствуют исследованию.

— Также рекомендуем «Исследование подвздошно-крестцовых сочленений. Исследование копчика»

Оглавление темы «Исследование коленных суставов и пояса нижних конечностей»:

1. Пальпация мышц спины. Исследование подвижности позвоночника

2. Исследование поясничного отдела позвоночника. Пояснично-крестцовое сочленение

3. Исследование подвздошно-крестцовых сочленений. Исследование копчика

4. Тазобедренный сустав. Осмотр тазобедренного сустава

5. Пальпация тазобедренного сустава. Техника пальпации тазобедренного сустава

6. Подвздошно-гребешковая синовиальная сумка. Движения в тазобедренном суставе

7. Отведение и приведение в тазобедренном суставе. Коленный сустав пациента

8. Наднадколенниковая сумка пациента. Надколенник и его исследование

9. Физиологический вальгум. Искривление ног

10. Конфигурация коленных суставов. Подколенные ямки

Источник

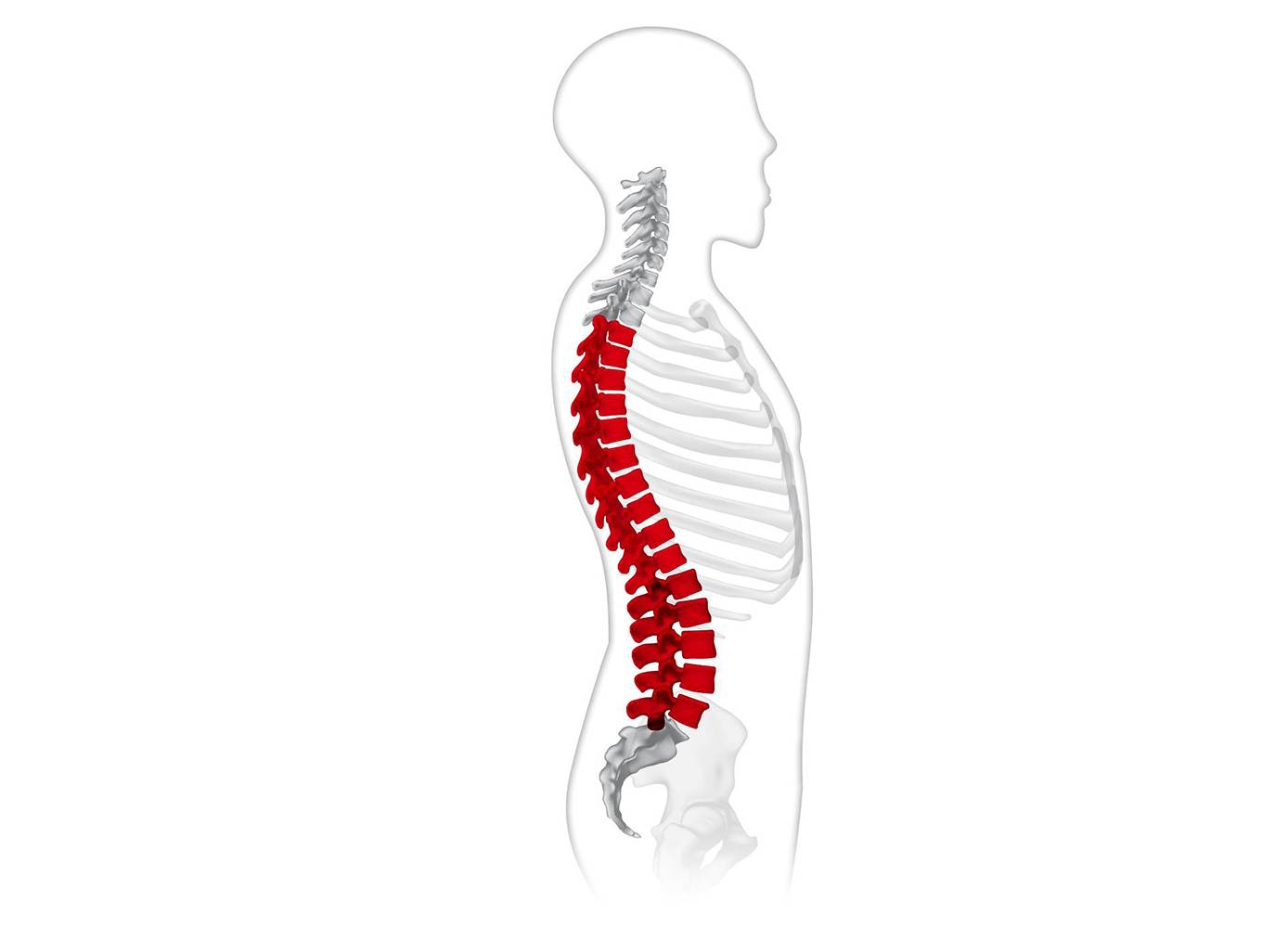

Кифозную деформацию поясничного отдела позвоночника в народе принято называть «горбом».

Недуг не слишком распространен в современном обществе. Заболевание чаще диагностируется в странах «третьего мира», жители которых неустанно трудятся в неблагоприятных условиях, не следят за питанием и редко встречают квалифицированного доктора.

Кифоз поясничного отдела позвоночника – что это такое?

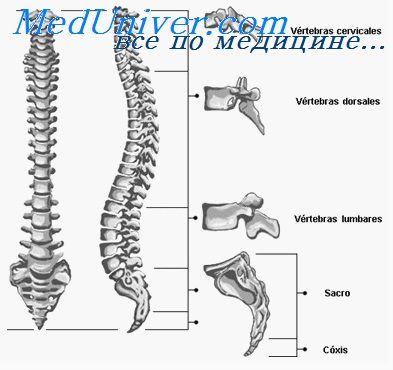

Поясничный кифоз представляет собой патологию, при которой наблюдается вогнутость позвоночника в зоне поясницы. Происходит обратный изгиб лордотической дуги – клиническая картина проявляется формированием горба. Болезнь приводит к сдавливанию сегментов спинного мозга и сбоям в процессе функционирования систем органов. Развивающийся недуг может стать причиной дислокационного синдрома.

Внимание! Речь идет об опасном отклонении, которое требует оперативного лечения.

Классификация и степени

В медицинской практике выделяют виды кифозных изменений и соответствующие степени заболевания. Степень кифоза обозначается в зависимости от угла наклона позвоночника. Нормативный показатель варьируется в диапазоне 15°-30° и окончательно формируется к семи годам ребенка. По мере того как развивается поясничный кифоз, сменяется угол наклона позвоночника от I до IV степени.

Величина сформировавшегося патологического горба выступает в роли основы классификации патологий:

| Степень | Формы кифоза | Наклон кифоза |

| Первая | легкая | 31°- 40° |

| Вторая | умеренная | 41°- 50° |

| Третья | осложненная | 51°- 70° |

| Четвертая | тяжелая | от 71° и более |

Причины

Пострадать от кифоза поясничного отдела позвоночника может любой человек, вне зависимости от пола и возраста. У детей диагностируются врожденные отклонения, а также формирующиеся вследствие осложненной формы рахита. Пациенты преклонного возраста оказываются в числе больных по причине истирания хрящей в межпозвоночных пространствах, слабости мышечной ткани.

Приобретенная патология диагностируется в результате осложненной межпозвоночной грыжи, сколиоза, травмы столба позвоночника, гиподинамии (недостаточной подвижности скелета).

Альтернативными провоцирующими факторами развития болезни являются:

- перенесенные операции,

- нарушение осанки по причине ограниченной подвижности, несоответствующей позе во время письма (чтения) и сидения за компьютером,

- туберкулез позвоночника,

- образования в области позвонков (доброкачественные и злокачественные),

- остеохондроз отдела позвоночника.

Внимание! Если верить статистике, наибольшее количество случаев рассматриваемого недуга связано с травмами поясничного отдела позвоночника, вызванными падениями с высоты, переломами позвонков.

Видео

Кифоз позвоночника

Симптоматика

Кифозная деформация поясничного отдела позвоночника – что это такое? Как проявляет себя болезнь?

Основные симптомы заболевания в начальной стадии развития – чувство скованности в движениях и колики в нижней области тела. На этом этапе пациенту показано комплексное лечение для предупреждения дальнейшего искривления позвоночника.

Если не заметить этих признаков, кифозирование в пояснице станет прогрессировать. Это приведет к существенным нарушениям, среди которых:

- впалость живота, его давление на другие органы,

- заметное отклонение головы в направлении «назад»,

- выпячивание тазовой области,

- наклон корпуса вперед.

Когда больной старается выпрямить спину, появляется боль. Пациент чаще страдает от болевого синдрома в области поясничного отдела. Описанная деформация спины оказывает негативное влияние на функционирование других систем органов:

- притормаживается процесс желчного оттока – появляются колики,

- мучают запоры, регулярный понос,

- связочный аппарат почек претерпевает растяжение – наблюдается болевой синдром.

Внешне болеющий человек кажется сутулым, иногда даже горбатым. Появляется плоскостопие – пациент занимает устойчивое положение в пространстве.

Болезнь затрагивает крупные суставы ног – в них наблюдаются дегенеративные изменения. В подобных случаях больной испытывает боль, ему трудно ходить и держать равновесие. При таком состоянии человек быстро утомляется, не способен на выполнение привычной трудовой деятельности. В случае отсутствия должной терапии пациент превращается в инвалида.

Диагностика

Диагностируется поясничный кифоз при внешнем осмотре. Доктор просит больного наклонить корпус, повернуться лицом или боком. Помимо этого, проводится рентгенограмма, позволяющая определить угол наклона. Затем специалисты берутся за выявления характера поражения. С этой целью пациент проходит ряд следующих процедур:

- компьютерная томография,

- ангиография,

- ультразвуковое исследование межпозвоночного диска,

- магнитно-резонансная томография.

Внимание! Во избежание развития осложнений заболевание необходимо диагностировать в самом начале ее развития.

Лечебные мероприятия

Кифозное искривление спины лечится консервативными методами, в случае осложнений показано оперативное вмешательство. Традиционная терапия включает:

- прием медикаментозных средств,

- лечебную гимнастику,

- физиотерапевтические процедуры,

- массаж,

- лечение дома.

Лечить патологию можно на любой стадии недуга. Конкретный перечень врачебных назначений зависит от степени тяжести кифозных деформаций позвонков поясничного отдела.

Препараты

Симптоматическая терапия недуга направлена на купирование признаков кифоза – устранение болезненности, упорядочивание обмена веществ, укрепление спинных мышц и костей.

В таблице ниже представлен перечень препаратов, применяемых в случае симптоматических проявлений болезни:

| Симптом | Мера |

| Боль в поясничном отделе | Нестероидные противовоспалительные средства (Диклофенак, Ибупрофен, Вольтарен) |

| Вероятность появления кровотечений в желудочно-кишечном тракте | НПВП в сочетании с ингибиторами протонной помпы (Омепразол) |

| Незначительные боли | Лекарства на базе витаминов В12, В6, В1 или комплексные препараты |

| Сильный болевой синдром | Инъекции Новокаина |

| Нарушения сердечно сосудистой системы | Обезболивающие средства группы НПВП (Парацетамол) |

В целях укрепления костных тканей применяются медикаменты на базе кальция (Миакальцик) и витамин D. Детям прописывают рыбий жир.

Хирургическое вмешательство

Показаниями к хирургическому вмешательству при описываемой патологии являются:

- смещения позвонков в позвоночном отделе с ярко выраженной нестабильностью столба – тяжелые деформации,

- парез мышечной ткани,

- сильный болевой синдром,

- травмы позвоночного столба,

Как видим, речь идет о нераспространенном, но достаточно серьезном недуге, развитие которого приводит к ограничению физических возможностей человека. Недуг отличается яркой клинической картиной, которая позволяет выявить патологию на ранней стадии. Терапия болезни предусматривает комплексный подход и включает прием медикаментов, ЛФК, массаж, физиотерапию, лечение дома. При тяжелых кифозных деформациях прибегают к хирургическому вмешательству.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы обязательно её исправим, а Вам будет + к карме

Загрузка…

Источник

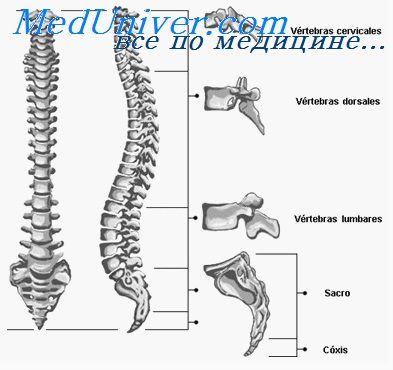

Для позвоночника человека в сагиттальной плоскости характерны два изгиба с выпуклостью вперед (поясничный и шейный лордоз) и изгиб с выпуклостью назад (грудной кифоз). Эти кривизны сформировались в онтогенезе в связи с переходом к прямохождению и являются специфической особенностью человека.

Поясничный лордоз формируется крестцовым, поясничным и нижнегрудным отделом позвоночника, грудной кифоз — пояснично-нижнегрудными и верхнегрудным отделами, шейный лордоз — шейным отделом.

Приставив к соответствующим анатомическим точкам ножки циркуля-гониометра, можно определить углы наклона к вертикали вышеуказанных отделов позвоночника: крестца, пояснично-нижнегрудного отдела, верхнегрудного отдела и шейного отдела. Зная эти углы, можно вычислить суммарные углы поясничного лордоза, грудного кифоза и шейного лордоза. Вершины углов поясничного и шейного лордоза направлены вперед, вершина угла грудного кифоза — назад. Величина угла поясничного лордоза тесно связана с величиной угла наклона таза к вертикали.

При гониометрических исследованиях кривизн позвоночника в целях унификации методики и увеличения ее точности необходимо соблюдать следующие, требования.

1. Знать определенные анатомические точки, к которым при измерениях приставляются ножки прибора.

2. Установить обследуемого в свободно-выпрямленном положении тела. При этом голова должна находиться в ушно-глазничной горизонтали (т. е. козелок уха и нижний край глазницы должны располагаться на одной горизонтальной линии). В некоторых случаях, в частности при измерении детей младших возрастных групп, рекомендуется прибегать к фиксации туловища в определенном положении при помощи специальных фиксаторов (подставок, станков).

3. Тщательно подготовить прибор к работе (совпадение стрелки в вертикальном положении с нулевым делением шкалы, держание прибора в сагиттальной плоскости и т. д.). При соблюдении этих правил ошибка при измерениях сагиттальных кривизн позвоночника не превышает 0,5—1°.

Анатомические точки, которыми пользуются при измерениях сагиттальных кривизн позвоночника, следующие:

1) инион — наиболее выступающая назад точка затылочного бугра по средней линии (при положении головы в ушно-глазничной горизонтали);

2) остистый отросток V шейного позвонка — наиболее лордотически углубленная точка в шейном отделе;

3) остистый отросток VII шейного позвонка — наиболее выступающая назад точка позвоночника на границе шейного и грудного отделов;

4) остистый отросток VII грудного позвонка — обычно наиболее выступающая назад точка позвоночника в грудном отделе (вершина физиологического грудного кифоза). Эта точка лежит несколько ниже линии, соединяющей нижние углы лопаток;

5) остистый отросток V поясничного позвонка — обычно наиболее лордотически углубленная точка позвоночника в поясничном отделе, вершина угла поясничного лордоза лежит на линии, соединяющей верхние уровни гребешков тазовых костей или несколько ниже этой линии;

6) остистый отросток IV крестцового позвонка — обычно последняя выдающаяся кзади точка позвоночника по средней линии спины.

При измерениях верхнегрудной сутуловатости дополнительно пользуются точкой, соответствующей остистому отростку III грудного позвонка.

Для измерений сагиттальных кривизн позвоночника принято измерять углы наклона к вертикали (обозначаются греческими буквами) линий, соединяющих следующие точки (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Схема измерения сагиттальных кривизн позвоночника при помощи циркуля-гониометра.

1 — инион; 2 — V шейный позвонок; 3 — VII грудной позвонок; 4 — V поясничный позвонок; 5 — IV крестцовый позвонок.

Рис. 5. Схема элементарных и суммарных углов составляющих сагиттальные кривизны позвоночника в зависимости от положения таза.

а) 1-ю и 2-ю точки (угол δ);

б) 2-ю и 4-ю (угол γ);

в) 4-ю и 5-ю (угол β);

г) 5-ю и 6-ю (угол α).

При наличии верхнегрудной сутуловатости производят дополнительно измерение углов наклона к вертикали линий, соединяющих следующие точки позвоночника:

д) остистый отросток V шейного позвонка — остистый отросток III грудного позвонка (угол γ’);

е) остистый отросток III грудного позвонка — остистый отросток VII грудного позвонка (угол γ»).

При измерениях амплитуд движений позвоночника производят измерение угла наклона к вертикали линии, соединяющей точки 3 и 4 позвоночника (угол γ1).

По полной программе исследования углы измеряют в следующей последовательности: σ, γ, γ1, γ’, γ», β, α.

Угол наклона таза к вертикали (X1) измеряют обычно в положении исследуемого стоя при измерении длины наружной конъюгаты (передне-заднего диаметра таза). Ножки большого толстотного циркуля с гониометром устанавливают на лобковой точке (симфизион) и остистом отростке V поясничного позвонка. Измерение производят с правой стороны обследуемого. Гониометр на толстотном циркуле устанавливают так, чтобы стрелка при горизонтальном положении циркуля показывала 90°. Левой рукой устанавливают ножку циркуля на остистый отросток V поясничного позвонка, а правой — на точку симфиза (самая верхняя точка в области лонного сочленения по средней сагиттальной линии).

Определение вышеуказанных элементарных углов наклона к вертикали различных отделов позвоночника позволяет дать характеристику его сагиттальных кривизн. Углы наклона к вертикали крестца (α) и пояснично-нижнегрудного отдела (β) определяют величину поясничного лордоза. Чем эти углы больше, тем поясничный лордоз сильнее выражен. Сумма этих углов выражает суммарную кривизну этого отдела позвоночника. Это так называемый показатель поясничного лордоза (L1 = α + β). Зная величину L1 легко определить угол поясничного лордоза: L = 180 — (α + β) (рис. 6). При малых величинах угла L1 и больших величинах угла L наблюдается уплощение поясничного лордоза. Наоборот, при больших величинах L1 и небольших величинах L имеет место усиленный поясничный лордоз. Обычно углы наклона крестца (α) и пояснично-нижне-грудного отдела (β) мало отличаются по величине друг от друга. Однако бывают случаи, когда величина угла а резко превышает величину угла р или наоборот. Таким образом, при одной и той же величине показателя поясничного лордоза могут быть различные соотношения углов аир. Соотношение этих углов выражает так называемый показатель формы поясничного лордоза: l= α/β·100%, т. е. отношение величины угла α в процентах к величине угла β. При большей величине угла а, т. е. при величине показателя l больше 100%, имеет место так называемая крестцовая форма поясничного лордоза, а при большей величине угла β, т. е. при l меньше 100%,— поясничная форма поясничного лордоза. Величина показателя формы поясничного лордоза l связана с углом наклона таза. Показатель значительно дополняет характеристику поясничного лордоза у обследуемых. У мужчин чаще встречается поясничная форма, а у женщин крестцовая форма поясничного лордоза.

Рис. 6. Методика измерений выраженности горба, (гиббуса).

Углы наклона к вертикали верхнегрудного отдела позвоночника (γ) и пояснично-нижнегрудного (β) определяют величину грудного кифоза. Сумма этих углов является показателем грудного кифоза (K1 = β+ γ). Угол грудного кифоза К= 180 — (β +у). При больших величинах угла К1 и соответственно малых величинах угла К грудной кифоз сильно выражен. Наоборот, при малых величинах К1 и больших величинах К грудной кифоз выражен слабо, т. е. грудной отдел позвоночника уплощен. При большой величине угла у и относительно небольшой величине угла р наблюдается сутуловатость (верхнегрудная форма грудного кифоза). Округлая (кифотическая) спина имеет место при значительных величинах обоих углов (β и γ). Наоборот, при малых величинах этих углов наблюдается плоская спина.

Углы наклона (γ) к вертикали верхнегрудного отдела позвоночника и верхнешейного отдела (δ) характеризуют величину шейного лордоза. Показатель шейного лордоза D1 = γ+ δ; угол шейного лордоза D =180 — (γ + β). Величина угла δ мало изменчива, величина же угла γ значительно варьирует, в значительной степени предопределяя величину шейного лордоза.

При наличии верхнегрудной сутуловатости вершина грудного кифоза может сместиться кверху, к III грудному позвонку (рис. 5, А). В этом случае сумма углов γ’ и γ» составляет показатель верхнегрудной сутуловатости (θ1 = γ’+γ»). Угол верхнегрудной сутуловатости θ = 180 — (γ’+γ»). Нужно иметь в виду, что угол у» может быть отрицательным (условно), когда среднегрудной отдел позвоночника (III—VII грудные позвонки) наклонен вперед (рис. 5, А), и положительным, когда этот отдел позвоночника направлен назад (рис. 5, Б). При увеличении угла θ1 и соответственном уменьшении угла θ верхнегрудная сутуловатость увеличивается. Выявление верхнегрудной сутуловатости имеет важное значение в детском возрасте.

Вследствие туберкулезного спондилита может образоваться горб (гиббус) на том или другом уровне позвоночного столба. Для измерения выраженности горба обследуемый может находиться как в лежачем, так и в вертикальном положении. Измеряют углы наклона к вертикали (или горизонтали — в положении лежа) отрезков позвоночника, составляющих горб. Одну ножку прибора ставят на вершину горба (рис. 6), а другую — сначала на его нижнее основание, а затем на верхнее. Угол гиббуса: Hb = 180—(H1+H2), где Н1 и Н2 — углы наклона отрезков позвоночника, составляющих горб.

Показатель гиббуса Hb1 = Н1 + Н2. Результаты измерения в положении стоя и лежа могут несколько отличаться. При уменьшении угла Hb (соответственно при увеличении угла Hb1) выраженность горба увеличивается. Измерения гиббуса рекомендуется производить после обычных измерений кривизн позвоночника.

Исследование сагиттальных кривизн позвоночника необходимо производить в сочетании с измерением угла наклона таза к вертикали или горизонтали, так как между пояснично-крестцовой кривизной позвоночника и углом наклона таза имеет место значительная корреляция.

Важное значение имеет вычисление суммарных углов (рис. 7), характеризующих соотношение между положением таза и пояснично-крестцовой кривизной позвоночника (поясничным лордозом).

Рис. 7. Измерение угла наклона таза при помощи толстотного циркуля-гониометра.

а) Крестцово-тазовый угол (Y), составляемый плоскостями наружной конъюгаты и плоскостью крестца (Y =Х1 + α). Этот угол соответствует крестцово-тазово-му углу Дамани (Le Damany, 1909), определенному им на трупах. Большое значение измерению этого угла придавал также П. П. Дьяконов (1911).

б) Тазо-поясничный угол (Z), составленный плоскостью наружной конъюгаты и плоскостью пояснично-нижнегрудного отдела позвонка. Этот суммарный угол включает угол наклона таза к горизонтали (90 — X1), прямой угол 90° и угол наклона пояснично-нижнегруд-ного отдела позвоночника к вертикали (Z=180+β—X1).

Сумма тазо-поясничного (Z), крестцово-тазового (У) углов и угла поясничного лордоза (L) составляет 360°.

При более глубоких исследованиях, показанных при различных формах суженного и плоского таза, имеет важное значение также измерение следующих углов наклона тазовых костей (рис. 8).

Рис. 8. Схема углов, характеризующих форму таза.

1. Угол наклона к вертикали плоскости, проходящей через симфизион и подвздошно-остистые точки (симфизио-спинальный угол S, δp).

2. Угол наклона к вертикали плоскости, проходящей через симфизион и тазо-гребешковые точки (симфизио-крестцовый S, Cr).

3. Угол наклона к вертикали плоскости, проходящей через подвздошно-остистые и тазо-гребешковые точки (спино-крестцовый Cr).

4. Угол наклона к вертикали плоскости, проходящей через симфизион и IV крестцовый позвонок (симфизио-сакральный S, Sа).

5. Угол наклона к вертикали плоскости, проходящей через симфизион и VII грудной позвонок (симфизио-кифоидальный S, К).

6. Угол наклона к вертикали плоскости, проходящей через тазо-гребешковые точки и IV крестцовый позвонок (крестцово-сакральный Cr, Sa).

7. Угол наклона к вертикали плоскости, проходящей через трохантер и симфизион (S, Tr).

8. Угол наклона к вертикали плоскости, проходящей через трохантер и IV крестцовый позвонок (Tr, Sа).

9. Угол наклона к вертикали плоскости, проходящей через трохантер и V поясничный позвонок (Tr, L).

Эти измерения производятся при помощи большого толстотного циркуля-гониометра при положении обследуемого стоя. Так как подвздошно-остистая, тазо-гребешковая точки и трохантер не находятся в одной сагиттальной плоскости симфизиона или IV крестцового позвонка, применяется специальное приспособление к циркулю — длинная приставная ножка для соприкосновения с симфизионом (или IV крестцовым позвонком), позволяющая совмещать плоскость циркуля с сагиттальной плоскостью.

Измерение вышеописанных углов дает возможность вычислить ряд суммарных углов.

1) Симфизио-спино-крестцовый (S, Sp, Cr) равен 180+S ·δр—Sp, Cr.

2) Спино-крестцово-сакральный (Sp, Cr, Sa) равен Sp, Cr+Cr, Sa.

3) Спино-симфизио-крестцовый (Sp, S, Cr) равен S, Cr — S, Sp.

4) Люмбо-симфизио-сакральный (L, S, Sa) равен 180—[Y+(90—S, Sa) + (90—α)].

Для специальных исследований в акушерстве имеет значение также измерение угла наклона к вертикали линии, соединяющей симфизион и середину нижнего края лонного сочленения (угол S, S,), угла наклона к вертикали линии, соединяющей нижний край лонного сочленения и IV крестцовый позвонок (угол S1, Sa) и др. Измеряется также расстояние между этими точками.

Соотношение между положением таза и кривизной пояснично-крестцового отдела позвоночника в значительной степени обусловливает статику человеческого тела, его осанку. Мы считаем целесообразным ввести понятие, наглядно характеризующее соотношение между положением таза и пояснично-крестцовой кривизной позвоночника.

На основании анализа фактического материала показателя статики тела (р) этот показатель можно выразить следующей формулой:

ρ = Х1 + 2(α+ β),

т. е. показатель статики тела равен сумме угла наклона таза к вертикали и удвоенного показателя поясничного лордоза. При резком уменьшении (уплощении) поясничного лордоза этот показатель значительно уменьшается. При перемещении центра тяжести тела вперед показатель статики тела уменьшается.

При патологическом состоянии организма могут иметь место значительные изменения величины ρ.

В зависимости от целей исследования можно проводить гониометрию кривизн позвоночника по более или менее подробной программе. Самая краткая схема, которая может быть применена при массовых исследованиях, должна включать измерение следующих пяти углов: Х1, α, β, γ, δ. На основании данных этих измерений можно вычислить основные гониометрические показатели: Y, ρ, (α+β), (β + γ). Этого вполне достаточно для определения типа осанки тела. Обследования по этой программе одного человека занимают не более 2 минут. При наличии верхнегрудной сутуловатости или горбов производят дополнительные измерения. При более детальных исследованиях вычисляют углы поясничного лордоза, грудного кифоза, показатель формы поясничного лордоза и другие показатели.

Затем, пользуясь специальными таблицами, дают оценку полученным углам и другим гониометрическим показателям.

Источник