Нестабильность поясничного отдела позвоночника у детей

Спинальная стабильность – показатель нормального функционирования всех отделов позвоночника.

Спинальная стабильность – показатель нормального функционирования всех отделов позвоночника.

MM.Panjabi и A.A.White определили ее как способность позвоночника ограничивать свои смещения при физиологических нагрузках так, чтобы предотвращать раздражение или повреждение спинного мозга и его корешков, предупреждать развитие боли и/или деформации.

Соответственно, потеря данной способности называется спинальной нестабильностью или нестабильностью позвоночника.

Данная патология может наблюдаться у детей и взрослых. Прежде чем приступать к ее лечению, следует разобраться с тем, что она из себя представляет.

Что это такое?

Под спинальной нестабильностью понимается патологическое состояние позвоночника, при котором позвоночный столб не способен сохранять физиологическое положение ни в движении, ни в покое.

Позвонки могут смещаться в боковом и в переднезаднем направлении. При этом возникает боль, источником которой становится раздражение капсулы дугоотросчатых суставов либо деформация позвоночного канала и сдавление нервных корешков.

Спинальная нестабильность может быть следствием дегенеративных изменений позвоночника, дисплазии, перенесенных операций и травм. Патология возникает у пациентов разных возрастов и при отсутствии терапии приводит к инвалидизации больного.

Клиническая картина

Нестабильность позвоночного столба сопровождается постоянным механическим раздражением чувствительных к боли структур позвоночно-двигательного сегмента (мышцы, связки, кольцо фиброзное, капсула фасеточных суставов).

Результатом становится формирование хронического болевого синдрома:

- Корешковая боль в нижних конечностях (одной или двух). Возникает при сдавливании нервных корешков спинного мозга.

- Боль в спине. Появляется или усиливается при длительной ходьбе, а также в положении разгибания-сгибания. Может быть отраженной, нередко распространяется в бедра и ягодичные области.

Классификация

В основе классификации спинальной нестабильности лежат причины возникновения этого заболевания.

Спинальная нестабильность может быть:

- Посттравматической. Возникает на фоне переломов, подвывихов и вывихов позвонков, вызванных спортивными травмами, дорожно-транспортными происшествиями и т.д.

- Диспластической. Предпосылкой для ее появления служит патология соединительной ткани, расположенной в телах позвонков, суставах позвонков и межпозвоночных связках.

- Послеоперационной. Возникает вследствие ламинэктомии и неверно проведенного реабилитационного периода (из-за ранней чрезмерной нагрузки на позвоночный столб).

- Дегенеративной. Развивается у людей с дегенеративными процессами в позвоночнике (как правило, на фоне остеохондроза).

Распространенность и значимость

К счастью, на сегодняшний день спинальная нестабильность является не самым распространенным явлением. Она встречается гораздо реже, чем другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

В большинстве случаев нестабильность позвоночника обнаруживается у новорожденных и грудных детей, имеющих несформированный связочный аппарат, перенесших родовые травмы позвоночного столба.

Видео: «Что такое спинальная нестабильность?»

Факторы риска, причины у взрослых и детей

К причинам возникновения спинальной нестабильности относят:

- различные травмы позвоночника (автокатастрофа, подъем тяжестей, падение и т.д);

- остеохондроз;

- возрастные изменения;

- повышенные спортивные нагрузки;

- недоразвитость или врожденную слабость суставно-связочного аппарата;

- операции на спинном мозге и позвоночнике и т.д.

У детей спинальная нестабильность, как правило, бывает вызвана травмами (в т.ч. полученными во время родов), спортивными нагрузками и врожденными дефектами.

Сама по себе нестабильность не появляется. Ее возникновение обусловлено рядом предрасполагающих факторов.

К ним относятся:

- нарушения обмена веществ;

- малоподвижный образ жизни;

- дефицит необходимых витаминов в организме;

- искривление позвоночника на любой стадии;

- атеросклероз, который сопровождается ухудшением кровоснабжения;

- нарушение функционирования эндокринной системы;

- невыполнение рекомендаций лечащего врача, касающихся восстановления после операции.

Таким образом, спинальная нестабильность чаще возникает в пожилом и детском возрасте. В первом случае она может быть вызвана происходящими в организме возрастными изменениями, такими как дряблость мышц и слабость связок. Во втором случае нестабильность появляется на фоне бурного развития и роста всех тканей организма. Чаще всего у детей наблюдается аномальная подвижность позвонков шейного отдела, способная привести к развитию младенческой кривошеи.

Последствия

Патологическая подвижность позвонков чревата ускорением развития остеохондроза и появлением артроза межпозвонковых суставов. Спинальная нестабильность увеличивает нагрузку на мышцы и связки, вызывает нарушение мышечного тонуса, способствует появлению боли. Болезненные ощущения могут быть спровоцированы длительным нахождением в положении сидя или выполнением простых движений.

Патологическая подвижность позвонков чревата ускорением развития остеохондроза и появлением артроза межпозвонковых суставов. Спинальная нестабильность увеличивает нагрузку на мышцы и связки, вызывает нарушение мышечного тонуса, способствует появлению боли. Болезненные ощущения могут быть спровоцированы длительным нахождением в положении сидя или выполнением простых движений.

Спинальная нестабильность может ограничивать движения, вызывать спазмы и различные неврологические расстройства (эпикондилез, кардиальный синдром и другие). Если чрезмерно подвижные позвонки расположены в области шеи, может возникать головная боль с общим чувством слабости и тошнотой.

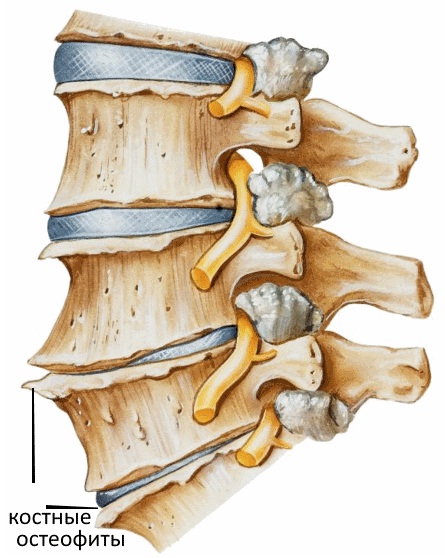

К числу наиболее опасных последствий заболевания относится спондилез. Данная патология вызывает изменение тканей дисков, что приводит к образованию шиповидных костных разрастаний по бокам позвонков.

Видео: «Нестабильность шейного отдела позвоночника»

Симптомы и методы диагностики

Как правило, о наличии спинальной нестабильности сообщают следующие симптомы:

- боль в спине (в разных отделах позвоночного столба), которая может усиливаться после выполнения физических упражнений;

- ограничение подвижности при вращениях и наклонах туловища;

- боль в ногах;

- боль в пояснице, особенно при поднятии тяжестей;

- ощущение неудобства в пояснице, шее либо другом сегменте (там, где позвонки нестабильны);

- головокружения, головные боли (при смещении в районе шеи).

Источником боли при спинальной нестабильности становится сдавливание нервных корешков, сжатие позвоночного канала. В области поврежденного участка спина становится словно «окаменевшей» из-за постоянного мышечного напряжения. Что касается остальных групп мышц, то они становятся слабыми и дряблыми.

Человек старается принимать положение, в котором он не чувствует боли, из-за чего мышечный тонус нарушается. Ткань оказывается не в состоянии дать опору аномально подвижному позвонку, и он все время меняет свое положение. Иногда смещение позвонка сопровождается хрустом либо щелчком при наклоне.

При появлении любых симптомов из перечня, представленного выше, следует обратиться к врачу для проведения обследования и выбора схемы лечения.

Диагностика спинальной нестабильности включает проведение следующих мероприятий:

- Функциональная спондилография. Представляет собой рентген, выполняемый в положении максимального поясничного разгибания и сгибания (задача врача – максимальное исключение движений в тазобедренных суставах). Такое исследование позволяет выявить спондилолистез и дополнительное патологическое смещение вышележащих позвонков.

- МРТ. Применяется для визуализации структур позвоночника. Обратите внимание: на МРТ-снимках, которые сделаны в положении лежа, не всегда видно наличие патологического смещения.

Лечение

На сегодняшний день существует несколько способов лечения спинальной нестабильности. Задача врача-невролога – обследовать пациента и выбрать способ терапии, основываясь на характере течения патологии, ее стадии, индивидуальных особенностях больного.

Препараты

Медикаментозное лечение спинальной нестабильности проводится, как правило, при появлении сильных болей. В некоторых случаях обезболивающие препараты принимаются параллельно с противовоспалительными нестероидными средствами.

К наиболее эффективным медикаментам относят препараты группы Диклофенака: Диклобене, мазь Ортофена, Вольтарен, Диклак и другие.

Также назначают лекарства группы Ибупрофена (Нурофен, Долгит) и Кетопрофена (Быструмгель, Кетонал, Фастум). Последние назначаются в тех случаях, когда необходимо снять воспаление. К новому поколению препаратов, применяемых при спинальной нестабильности, относят Нимесил и Найз.

Решить вопрос о том, в какой терапии нуждается пациент, способен только врач. Он же должен назначать дозировку препарата, выбирать периодичность и продолжительность применения тех или иных средств.

Хирургическое лечение

Показанием к проведению оперативного вмешательства может стать:

- отсутствие результатов при лечении болевого синдрома на протяжении 1,5 месяцев;

- наличие подвывиха на фоне спинальной нестабильности;

- наличие противопоказаний к консервативным методам лечения;

- отсутствие результатов от физиотерапии и других видов консервативной терапии.

Цель хирургического вмешательства заключается в возобновлении стабилизации сегментов позвоночника. В ходе операции хирург использует современные стабилизирующие имплантаты, разработанные с учетом физиологического строения позвоночника.

Установленные имплантаты способствуют восстановлению и сохранению естественной подвижности всех суставов и отделов позвоночника. Тактика операции, вариант хирургического доступа, стабилизирующие имплантаты, – все это подбирается в индивидуальном порядке, исходя из конституции больного и характера нестабильности позвоночника.

Проводится хирургическое вмешательство под общим наркозом. После операции пациент на некоторое время остается в стационаре, а затем отправляется домой. Впоследствии ему приходится посетить клинику еще раз для снятия швов.

Чтобы избежать осложнений, в течение недели после установки имплантатов нельзя напрягать мышцы спины, а в течение двух месяцев – нельзя поднимать тяжести. При соблюдении рекомендаций хирурга восстановление пройдет максимально быстро и безболезненно.

Видео: «Что делать при позвоночной нестабильности?»

Упражнения, ЛФК, массаж

При незначительных формах спинальной нестабильности весьма эффективными могут оказаться упражнения. Подбирать комплекс упражнений должен врач, а следить за их выполнением – инструктор.

Иногда самыми действенными становятся упражнения, предназначенные для укрепления мышц спины. Сильные, правильно развитые мышцы поддерживают позвоночный столб в нужном положении и ускоряют процесс выздоровления. Они предотвращают смещение позвонков и обеспечивают необходимый уровень подвижности.

Часто лечение спинальной нестабильности является комплексным, т.е. сочетает несколько методик (гимнастику, массаж, разные виды физиотерапии). Важно помнить о том, что подбор схемы лечения должен осуществляться врачом.

Массаж при нестабильности позвоночника стимулирует кровообращение, снимает мышечное напряжение, восстанавливает подвижность на тех участках позвоночника, которые оказались неподвижными из-за мышечной скованности. Процедуры массажа должны проводиться профессионалами, т.к. неумелые действия могут лишь усугубить ситуацию.

Лечение в домашних условиях

Лечение спинальной нестабильности в домашних условиях не проводится. Заболевания позвоночника должен лечить врач.

Профилактика

Чтобы избежать спинальной нестабильности, следует обратить внимание на следующие рекомендации:

- укреплять мышечный каркас спины с помощью физических упражнений;

- питаться рационально и сбалансированно;

- не предпринимать попыток самолечения;

- избегать перегрузок позвоночника;

- своевременно лечить сопутствующие заболевания позвоночника.

Прогноз выздоровления

В большинстве случаев спинальную нестабильность можно вылечить. Однако благоприятным прогноз является лишь для тех пациентов, которые обращаются к врачу при появлении любых проблем со спиной и соблюдают все рекомендации лечащего врача.

Заключение

Таким образом, основным фактором, предрасполагающим к развитию нестабильности, является несостоятельность опорного комплекса. Спинальная нестабильность может появляться у людей любого возраста, включая младенцев и пожилых людей. Современная медицина позволяет лечить данное заболевание быстро и эффективно. Главное – не допускать самолечения, способного усугубить состояние позвоночника.

Тест!

Пройдите тест и оцените свои знания, насколько хорошо Вы усвоили материал: Что такое спинальная нестабильность? Причины заболевания? Кто чаще страдает патологией?

Комментарии для сайта Cackle

Источник

Позвоночник, пока он стабилен, выполняет ряд важных функций: опорную, защитную, двигательную и амортизационную. При нарушенной стабильности функциональность позвоночника заметно снижается, и он уже не может в полном объеме выполнять все возложенные на него природой задачи. Даже из-за небольших нагрузок возникает угроза смещения позвонков (подвывиха), которая приводит к деформациям, радикулопатиям, миелопатиям, мышечным спазмам. Особенно часто подобное происходит в шейном и поясничном отделах позвоночника. Часто эта патология наблюдается у детей. Что такое спинальная нестабильность, и по какой причине она может возникнуть?

Спинальная нестабильность — что это такое?

Здоровый позвоночник способен противостоять допустимым нагрузкам и сохранить свой статус кво в пространстве. По некоторым причинам (травмы, ДДЗ, врождённые аномалии, операции на позвоночнике, опухоли) эта способность утрачивается.

Спинальная нестабильность — это чрезмерная подвижность позвонков, когда даже под влиянием простых нагрузок (поворотов, наклонов, сгибаний и разгибаний) происходит изменение их анатомического положения.

Примером нестабильности является спондилолистез.

Код спинальной нестабильности в МКБ 10

Международная классификация болезней относит спинальную нестабильность к дорсопатиям.

Классифицируют следующие виды спинальной нестабильности (СН):

- М53.2 — спинальная нестабильность.

- М43.1 — спондилолистез.

- М43.3 — рецидивирующий (привычный) подвывих в шейном сегменте атлант-аксис с миелопатией.

- М43.4 — другой привычный подвывих в шейном сегменте атлант-аксис.

- М44.5 — другой привычный подвывих в других сегментах позвоночника.

Если заболевание сопровождается корешковым синдромом, к диагнозу добавляют патологию под кодом G54 (поражения нервных корешков и сплетений). Если миелопатией (сдавлением спинного мозга) — дополнительно применяют код G99.2.

Что считается спинальной нестабильностью

СН диагностируют:

- при объёме движения позвонкового сегмента (это угол между замыкательными пластинами соседних позвонков) свыше 15 градусов;

- при смещении в боковом, переднем или заднем направлении более, чем на 3 мм.

Причины нестабильности

Привести к спинальной нестабильности могут:

- Травмы (переломы, переломовывихи) в результате резкого разгибания, сгибания, поворота. Причиной подобных травм часто становятся ДТП. Так, широко известна хлыстовая травма шейного отдела при резком запрокидывании головы назад.

- Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, приводящие к разволокнению фиброзного кольца МПД (межпозвоночного диска) и соскальзыванию позвонков.

- Операции на позвонках: особенно часто к СН приводит двухсторонняя ламинэктомия, которая снижает опорные функции прооперированного сегмента и повышает нагрузку на соседние сегменты (порой почти до 200%).

- Врождённые дисплазии позвоночника:

- изменение формы позвонков;

- незаращение дужек (спондилолиз);

- асимметрия суставов (тропизм);

- недоразвитие суставов и связок позвонков;

- аномалии МПД (смещение пульпозного ядра, уменьшение высоты диска) и т. д.

Симптомы спинальной нестабильности

Главным признаком при спинальной нестабильности является боль при увеличении нагрузки. В состоянии покоя боль утихает. Если при СН сдавливаются нервные корешки, то болевые приступы могут быть весьма сильными.

- При смешениях атланта и аксиса возникают интенсивные прострелы в шейном отделе в области краниовертебрального перехода.

- Хроническая боль приводит к мышечным спазмам и деформациям позвоночного столба, что может проявляться, например, в кривошее.

- Боли в шее при нестабильности также усиливаются при статическом напряжении, возникающем при длительном удержании шейного отдела в одном и том же положении. Такие явления часто возникают у школьников, офисных работников, водителей, швей, и прочих представителей сидячих профессий.

Локальные и отраженные боли

Локальные и отражённые болевые симптомы при СН классифицируют следующим образом:

- цервикалгия — локальная боль в шейном отделе;

- цервикобрахиокалгия — боль, которая отдаётся в руку (симптом корешковой радикулопатии);

- цервикокраниалгия — боль в шее, отдающая в затылок;

- люмбалгия — боль в области поясничного отдела;

- люмбоишиалгия — боль в пояснично-крестцовой области, иррадиирующая по задней бедренной поверхности.

При шейной спинальной нестабильности (особенно в области позвонка С2) могут возникать симптомы вертебрально-базилярной недостаточности, связанные с пережатием позвоночной артерии и нарушением кровоснабжения мозга.

Нестабильность в пояснично-крестцовом отделе может сопровождаться ущемлением концевых волокон спинного мозга — синдромом конского хвоста. При этом могут возникать симптомы нарушений чувствительности нижних конечностей, паралич ног, патологии сфинктеров кишечника и мочевыводящих путей.

Спинальная нестабильность у детей

У детей чаще всего наблюдается спинальная нестабильность в шейном отделе.

Причинами этому обычно являются:

- неудачные травматические роды с повреждением связок и подвывихом, неустраненным при рождении;

- врождённые аномалии;

- шейный остеохондроз;

- слабость связок.

Травмы и врождённые аномалии

Нестабильность посттравматическая и по причине врождённых дисплазии проявляется в кривошее:

- голова ребёнка повёрнута в одну сторону;

- ему трудно держать шею прямо (иногда приходится помогать руками);

- появляется хроническое напряжение в паравертебральных шейных мышцах;

- в результате хронического переутомления мышцы постепенно начинают атрофироваться.

Шейный остеохондроз

Как известно, остеохондроз помолодел настолько, что теперь встречается даже у школьников.

Нестабильность при остеохондрозе происходит из-за дегенерации межпозвоночного диска, который сплющивается и становится ниже. В основном это происходит в позвонках С3 — С6. В патологическом сегменте повышается подвижность и возникает угроза смещении.

Остеохондроз у ребенка проявляется следующими симптомами:

- напряжение в мышцах шеи и затылка;

- ноющие боли;

- шейный сколиоз;

- если при смещении задевается нерв, возникает острый болевой прострел.

Похожие симптомы возникают у детей при врождённых аномалиях диска. Важно уметь их отличить от классического остеохондроза (при нем, как правило, затрагиваются многие МПД, а не единичные).

Слабость связок у детей

Помимо врождённой слабости связок, у детей может наблюдаться похожее явление в периоды роста. Когда ребёнок растёт, его мышцы и связки не успевают перестроиться вслед за растущим скелетом. В это время может возникнуть временная спинальная нестабильность с болевыми и деформирующими проявлениями.

У детей прогрессирует сколиоз и сутулость. Родителям паниковать не стоит:

- нужно следить за правильной осанкой детей;

- устроить ребенка на занятия специальной ЛФК;

- при необходимости прибегать к корсетам от сколиоза, реклинаторам для осанки и другим ортопедическим приспособлениям.

Лечение спинальной нестабильности

Консервативное лечение

Консервативное медицинское лечение заключается:

- в снятии болевого синдрома (НПВС, новокаиновые блокады);

- установлении режима щадящих нагрузок и покоя для больного сегмента;

- использовании корсетов и головодержателей;

- ЛФК, массаже, физиотерапии.

Цель консервативного лечения — добиться стабилизации путём фибротизации МПД и сращения нестабильных позвонков друг с другом.

Хирургическое лечение

При нестабильности большой степени, сопровождающейся стойким корешковым синдромом или миелопатией прибегают к искусственной оперативной стабилизации — спондилодезу:

- производят из заднего доступа вначале ламинэктомию с высвобождением зажатых нервов;

- затем позвонки фиксируют между собой из переднего доступа.

У какого врача нужно лечить спиральную нестабильность

Спинальная нестабильность лечится у специалистов, занимающихся опорно-двигательной системой: вертебролога, ортопеда, травматолога, хирурга, невропатолога. Выбор врача зависит от причины нестабильности и особенностей её клинических проявлений.

Оценка статьи:

Загрузка…

Источник