Операция при спондилезе поясничного отдела позвоночника

Хирургический метод лечения применяется довольно редко. В большинстве случаев прием медикаментозных препаратов в сочетании с физиотерапией способствует достаточному снижению уровня болевых ощущений.

Показания

Существует ряд показаний, требующих проведения оперативного вмешательства:

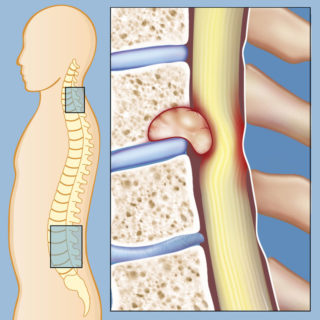

- Дисфункция кишечника или мочевого пузыря. Встречается редко, при компрессии спинного мозга.

- Стеноз позвоночного канала.

- Другие неврологические дисфункции, такие как дисфункция руки или ноги, онемение конечностей.

- Нестабильность позвоночника. Так как спондилоартроз оказывает пагубное воздействие на все части позвоночника, особенно фасеточные суставы (суставы, контролирующие движения позвоночника), может развиться нестабильность позвоночника. Данная дисфункция также вызывает ряд других неврологических проблем.

Виды оперативного вмешательства

Операция по поводу спондилоартроза обычно включает в себя два этапа: удаление очага болевых ощущений и слияние позвоночника. Удаление тканей, оказывающих давление на нервные окончания, называют декомпрессионной хирургией. Слияние позвоночника относят к стабилизирующей хирургии. Обе эти манипуляции, декомпрессию и синтез, проводят во время одной операции.

К традиционным видам оперативного вмешательства при лечении спондилоартроза относят:

- Фасектомия. Фасеточные суставы, стабилизирующие позвоночник, также могут оказывать давление на нервы. Применение фасектомиии позволяет удалить сустав и, таким образом, устранить очаг давления.

- Фораминотомия. Если часть диска или костной шпоры (остеофитов) оказывает давление на нерв, так как выходит за пределы позвонка, прибегают к использованию фораминотомии. При фораминотомии увеличивают размеры отверстия, тем самым устраняя ущемление нерва.

- Ламинэктомия. На обратной стороне каждого позвонка находится пластина, защищающая позвоночный канал и спинной мозг. В некоторых случаях она оказывает давление на спинной мозг, поэтому требуется ее частичное или полное удаление.

- Ламинотомия. Подобно фораминотомии при ламинотомии делается большее по размерам отверстие, защищающей позвоночный канал и спинной мозг. Пластина может давить на нервные структуры, поэтому для увеличения пространства прибегают к ламинотомии.

Все вышеперечисленные методы декомпрессии выполняются с задним доступом. Однако, иногда, требуется проведение операции с передним доступом. Например, костные шпоры (остеофиты), оказывающие давление на позвоночный канал, иногда не могут быть удалены сзади позвоночника из-за высокого риска повреждения спинного мозга. В этом случае процедура декомпрессии обычно выполняется с лицевой (передней) стороны. Одним из примеров передней декомпрессии является корпектомия. Удаляется часть тела позвонка, поскольку костные шпоры (остеофиты), образуясь между телом позвонка и спинным мозгом, защемляют нервы.

Удаление части позвонка или диска приводит к нестабильности позвоночника. В результате этого люди подвержены риску развития серьезных неврологических повреждений.

Для стабилизации позвоночника применяют несколько методов. Традиционно, стабилизация — спондилодез — проводится при помощи метода слияния при боковом, заднем, переднем доступе. Также существует новая методика синтеза, при которой стабилизацию осуществляют через крестец снизу.

При стабилизации позвоночника путем слияния создается среда, в которой кости срастаются вместе в течение нескольких месяцев. Используются костные трансплантаты (собственная кость пациента или донорская) или биологические вещества, стимулирующие рост костей. Для фиксации и увеличения стабильности также применяют специальные крепежные средства: провода, винты, стержни и пластины. Слияние позволяет исключить движение между позвонками, что обеспечивает долгосрочную стабильность.

Кроме слияния существуют и другие варианты предотвращения нестабильности позвоночника:

- Межостистая декомпрессия. Данная процедура выполняется с помощью специального спинального имплантата, который вживляется между остистыми отростками, предотвращая защемление нервов и устраняя боль. Он также помогает поддерживать гибкость спины и улучшает диапазон движения.

- Динамическая стабилизация позвоночника. Вместо спондилодеза применяются конструкции, позволяющие позвонкам совершать движения в определенном диапазоне.

Последствия

Как и при любой операции на позвоночнике существуют определенные риски осложнений после вмешательства или во время него.

- Травмирование спинного мозга или нервов

- Отсутствие костного синтеза

- Отсутствие улучшений

- Неисправность вживленных конструкций

- Инфекции

- Боли, вызванные костным трансплантатом

- Боль и припухлость вен на ногах (флебит)

- Проблемы с мочеиспусканием

Учитывая возможные осложнения, оперативное вмешательство назначается только в крайних случаях.

Послеоперационный период

Послеоперационный период протекает у каждого пациента индивидуально в зависимости от возраста, общего состояния организма, степени заболевания и вида оперативного вмешательства. Швы заживают уже через 7-14 дней. Но полное восстановление иногда занимает месяцы, особенно после процедуры слияния позвоночника. Рекомендуется строго следовать предписаниям врача, ограничивать двигательную активность в период заживления, вести здоровый образ жизни. При возникновении каких-либо осложнений, таких как лихорадка, усиление боли или инфекции, лучше обратиться за консультацией специалиста для выяснения причин и назначения лечения.

Материал оказался полезным?

Источник

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии при лечении больных с тяжелыми дегенеративно-дистрофическими поражениями межпозвонковых дисков. Сущность: из заднего доступа после ляминэктомии спондилезный шип с частью передней стенки позвоночного канала погружают в полость, образованную сверлением двух сходящихся каналов из основания ножек дуги в тело позвонка, что предупреждает травматизацию венозного сплетения позвоночника и кровопотерю.

Изобретение относится к медицине, точнее к травматологии и ортопедии, и может быть использовано при лечении больных с тяжелыми дегенеративно-дистрофическими поражениями сегмента позвоночника.

При прогрессировании дегенеративно-дистрофического процесса, при нарушении опороспособности позвоночного сегмента, в результате действия компенсаторных механизмов со стороны костной ткани тела позвонка, происходит формирование спондилезных «шипов» в просвет спинномозгового канала. Особенно тяжело протекает процесс, если он осложнен застарелым повреждением фиброзного кольца с наличием рубцово-измененной грыжи диска. Для лечения этих больных предложено большое число оперативных методик.

Наибольшее распространение из которых получил способ Бейли и Бадгли [1] в различных модификациях, взятый нами в качестве прототипа. Сущность способа заключается в том, что на первом этапе из заднего доступа после ляминэктомии и резекции межпозвонковых суставов производят удаление грыжи диска, затем производят удаление спондилезного шипа, на втором этапе, одномоментно или отсрочено через 1-2 недели выполняют расклинивающий корпородез из переднего доступа. Недостатком этого способа является необходимость в двух операциях (производимых одномоментно или отсрочено с интервалом 1-2 недели), что влечет за собой двойной операционный риск, большую травматизацию тканей, и значительно увеличивает риск послеоперационных осложнений, особенно связанный с операциями из переднего доступа. Большие технические трудности возникают при непосредственном удалении спондилезного «шипа» из-за наличия тесных спаек с твердой мозговой оболочкой и повреждением венозных сплетений.

Технический результат настоящего изобретения состоит в снижении травматичности за счет упрощения способа удаления спондилезного «шипа» с одномоментной стабилизацией поврежденного сегмента позвоночника из заднего доступа.

Этот результат достигается тем, что в известном способе хирургического лечения спондилеза задней продольной связки согласно изобретению в задней части тела позвонка за основанием спондилезного «шипа» из заднего доступа формируют полость сверлением каналов через основание ножек дуги, в которую погружают фрагмент передней стенки позвоночного канала вместе с спондилезным «шипом».

Формирование двух сходящихся к центру каналов из основания ножек дуги позволяет без контакта с венозными сплетениями и спайками, наименее травматично и достаточно полно удалить пульпозное ядро диска и разрушить замыкательные пластинки смежных позвонков, тем самым создавая оптимальные условия для погружения «шипа» и возникновения костного блока между телами смежных позвонков.

Фрагмент передней стенки позвоночного канала со спондилезным «шипом» играет роль трансплантата для стабилизации смежных с поврежденным диском позвонков.

Использование заднего доступа позволяет наименее травматично и с минимальным риском подойти к задним отделам позвоночника, удалить спондилезный «шип», а при необходимости выделить и удалить грыжу фиброзного кольца.

Сущность способа заключается в следующем: После стандартной ляминэктомии в задней части тела позвонка за основанием спондилезного «шипа» через основания ножек дуги формируют полость, путем сверление сходящихся каналов по направлению к центру тела диаметром 6 мм. Затем каналы расширяют ручным сверлом до 8 мм. Сверло извлекают не вращая так, что в его пазах остаются высверленная часть позвонка и смежного диска. Затем острой ложкой удаляют оставшийся в каналах фрагмент тела передней стенки позвоночного канала. В сформированную полость погружают часть (фрагмент) передней стенки позвоночного канала вместе с спондилезным «шипом» для создания костного блока между телами смежных позвонков.

Сущность способа поясняется примерами.

1. Больная Зыкова А.Д., 53 г., и/б 3040.

Диагноз: Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, грыжа диска L4-L5, задний спондилез. Корешковый синдром.

Поступила в клинику 23.03.94 г. с жалобами на выраженные боли в поясничной области, невозможность длительно сохранять вертикальное положение тела. Больна более 3-х лет. Отмечает частые обострения заболевания с выраженной корешковой симптоматикой практически не поддающиеся консервативной терапии и с непродолжительными ремиссиями. 13.04.94 г. — операция: из заднего доступа выполнена стандартная ляминэктомия, удалена грыжа диска, после этого из основания ножек дуги L5 просверлены два сходящихся канала в теле позвонка, в сформированную полость произведено погружение спондилезного «шипа». Послойное ушивание раны. Кровопотеря 200 мл. Послеоперационный период без особенностей, снятие швов на 7-е сутки, через три недели больная была поднята на ноги в жестком корсете на поясничную область ленинградского типа. На контрольном осмотре через 3,5 года боли не беспокоят, полностью вернулась к обычной двигательной активности, на рентгенконтроле определяется костный блок между задними отделами тел L4-L5.

2. Больной Федотов Б.Д., 40 лет, и/б 20036.

Диагноз: Остеохондроз диска L5-S1, задний спондилез L5-S1.

Поступил в клинику 25.11.94 г. с жалобами на выраженные боли в поясничной области, с выраженной корешковой симптоматикой. Растройства мочеиспускания (частые задержки), парез стоп. Болен более 4-х лет. Отмечает частые обострения заболевания практически не поддающиеся консервативной терапии и с непродолжительными ремиссиями. 16.12.94 г. — операция: из заднего доступа выполнена стандартная ляминэктомия, удалена грыжа диска, после этого из основания ножек дуги просверлены два сходящихся канала в теле позвонка, в сформированную полость произведено погружение спондилезного «шипа». Послойное ушивание раны. Кровопотеря 250 мл. Послеоперационный период без особенностей, снятие швов на 7-е сутки, через три недели больной был поднят на ноги в жестком корсете на поясничную область ленинградского типа. На контрольном осмотре через 3 года боли не беспокоят, вернулся к обычной работе, полностью восстановилась функция мочевого пузыря, исчезла неврологическая симптоматика, на рентгенконтроле определяется костный блок между задними отделами тел L5-S1.

К настоящему времени данным способом прооперированно 5 больных в возрасте 40-58 лет с дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника с положительным результатом. За 4 года клинической апробации данного способа не было отмечено ни одного неудовлетворительного результата. Ни в одном случае не требовалось переливание крови по ходу операции, т.к. кровопотеря не превышала 300 мл, каких-либо осложнений не отмечено. Госпитальный период составлял 6 недель.

Предлагаемый способ, по сравнению с известными имеет следующие преимущества: — способ обеспечивает возможность выполнения оперативного вмешательства за 1 этап из заднего доступа с наименьшей травматизацией; — в отличие от других известных способов данный способ позволяет удалить спондилезный «шип» без повреждения венозных сплетений передней стенки позвоночного канала и риска повреждения дурального мешка из-за отсутствия необходимости обширного рассечения спаек; — способ обеспечивает возможность без дополнительного доступа, а следовательно и операции выполнить надежный передний спондилодез тел смежных с поврежденным диском позвонков; — заявляемый способ позволяет за счет уменьшения травматичности операции (наличие только одного этапа) сократить время пребывания больного в стационаре и провести раннюю реабилитацию больных; — помимо этого, при выполнении данной операции, используя имеющийся доступ, возможно одномоментно с удалением спондилезного шипа при необходимости удалить грыжу диска, провести полную декомпрессию корешка и выполнить иссечение спаек и рубцов.

Способ разработан на кафедре травматологии и ортопедии С-ПбГМА им. И.И. Мечникова и прошел клиническую апробацию у 5 больных с положительным результатом.

Источники информации 1. Bailey R., Badgley C. Stabilisation of the cervicae spine by anterior Fusion. // J. Bone J. Surg., 1960, v. 42-A, 4, p. 505-594.

Формула изобретения

Способ хирургического лечения спондилеза позвоночника, включающий удаление спондилезного «шипа» из позвоночного канала с последующей стабилизацией поврежденного сегмента позвоночника, отличающийся тем, что в задней части тела позвонка за основанием спондилезного «шипа» из заднего доступа формируют полость сверлением сходящихся каналов по направлению к центру тела через основание ножек дуги, в которую погружают часть передней стенки позвоночного канала вместе со спондилезным «шипом».

Источник

Спондилез поясничного отдела позвоночника – патология, при которой смещаются позвонки, верхний позвонок поясничного отдела перемещается назад или вперед. Нарушение чаще всего происходит в пояснично-крестцовом отделе.

Дегенеративные изменения, приводящих к необходимости лечения спондилолистеза пояснично крестцового отдела позвоночника, появляются по причине многих заболеваний, травм, ухудшении кровообращения, обмена веществ и прочих патологий.

Причины

Врожденные или приобретенные патологии опорно-двигательного аппарата вызывают поражение отделов позвоночника, в том числе смещение позвонков при спондилолизе.

Возникшая проблема делится на шесть типов:

- Спондилолистез дегенеративный. Происходящие в позвоночнике пожилых людей дистрофические процессы ухудшают состояние, вызывая появление межпозвоночной грыжи, спондилеза, остеохондроза;

- Диспластическая форма заболевания. Считается врожденной, выражается в нарушении развития позвонков, неправильной форме, деформации, размере. Организм пациента имеет аномальное строение позвоночного столба, ткани мышц, связочного аппарата;

- Травматическая разновидность. Патология вызвана при различных повреждениях пояснично-крестцового отдела или области шеи. Появляется при переломах позвоночных дужек, что вызывает нестабильное размещение столба позвоночника с последующим смещением позвонков;

- Спондилолизная форма, имеющая другие названия: перешеечная или истмическая. Образуется при спондилолизе, патологии, нарушающей целостность отделов, связующих между телом позвонка и отростками. Делится на три группы: полученная в результате травмы, врожденная или дегенеративная;

- Патологическая. Возникает при наличии опухолевых образований, считается результатом начальных процессов, ухудшающих здоровую структуру костных тканевых волокон;

- Постхирургическая форма. Отдельная разновидность, образованная дефектами, полученными после операционного вмешательства в область позвоночника, например, устранения задних опорных структур или фасеточного комплекса.

Заболевание, появившееся в то время, когда женщина ожидает ребенка, вызвано из-за увеличения нагрузки на позвоночный отдел, сопровождается смещением центра тяжести.

Болезнь имеет второе название – листез, разделяется на две группы: стабильную форму, при которой позвонки не смещаются, стоит пациенту наклониться или повернуться, нестабильную, когда позвонки меняют расположение, в зависимости от изменения позы.

Степени патологии

Клиническая картина проявляется при определении стадии смещения отдела крестцовой области:

- При первой стадии характерно смещение в пределах 25-ти процентов. Деформации незначительны, на наклоне таза почти не сказывается, отклонение крестца от нормального положения минимально. На этом этапе патология хорошо поддается лечению;

- Вторая стадия включает в себя смещение в отношении нижерасположенного позвонка не более 50-ти процентов;

- Для третьей стадии отмечают смещение, не превышающее отметку в 75-ть процентов;

- При четвертой стадии позвонок сдвигается на 75-100 процентов;

- Пятая стадия характеризуется полным сдвигом тела позвонка в отношении нижерасположенного элемента.

Симптомы

Исходя из уровня тяжести заболевания, проявляются симптомы. Начиная со слабых, изредка возникающих ощущений боли в области пояснично-крестцового отдела, мучения вскоре усиливаются даже при не тяжелой работе. Болевые ощущения распространяются, ощущаются в бёдрах, голенях, области стоп, тазобедренных суставов. Люди зрелого возраста испытывают дискомфорт в области грудного отделения позвоночника, шее, области крестца, поясницы, копчика, а дети ощущают дискомфорт, связанный с ногами.

- Статьи по теме: спондизел пояснично-крестцового и грудного отдела

Главные симптомы:

- Внезапные болезненные позывы в районе нижних конечностей и спины, набирающие силу во время, когда человек сидит, ходит, совершает наклоны, потягивается. При осмотре остистых отростков позвоночника;

- Проявление выпуклости остистого отростка, появления ямок ниже его расположения, кифоз в элементах, расположенных выше;

- Искривление позвоночного столба, связанное с чрезмерным напряжением структур мышц;

- Убавление размера тела, углубление в тазобедренную область. Происходит увеличение длины верхних и нижних конечностей;

- Появление особенных складок на поясничной области, переходящих на брюшную стенку спереди;

- Выпирание грудины, живота;

- Крестец становится горизонтально размещенным;

- Изменение походки, при которой пациент сгибает ноги в коленях и тазобедренных суставах, выстраивая обе ноги по единой линии;

- Позвоночник теряет былую подвижность;

- Ноги тяжелеют, становятся менее чувствительными, нарушается нервная вегетативная система, происходят сбои анального, ахиллового рефлексов. Появляются произвольные движения мышечной ткани ног, гипотрофия. Все эти симптомы проявляются исключительно при осложненном течении болезни, если в патологию вовлечены основы нервного волокна, седалищный нерв, заболевание коснулось спинного мозга.

Диагностика

Спондилолистез поясничного отдела позвоночника диагностируется различными методами, среди которых отмечают рентгенографию, МРТ и КТ. Предпочтение отдают компьютерной томографии, позволяющей получить максимум информации, определить месторасположение поврежденных отделов, смещения позвонков. Второе место по объему получаемых данных занимает МРТ, но уступает первому варианту в финансовом плане, является дорогостоящей процедурой. Экономным вариантом считается рентгенография, уступающая по качеству получаемого изображения, но позволяющая увидеть патологию.

- Читайте также: Листез позвоночника.

Консервативное лечение

Лечить такое заболевание на начальной стадии нужно препаратами, улучшающими трофику, витаминными и поливитаминными комплексами, содержащими группу В, хондропротекторами. Чтобы стабилизировать позвонки, назначают массаж, мануальную терапию, физиотерапию. Первая стадия лечится на протяжении пары месяцев без появления осложнений. Пациенты в большинстве случаев обращаются к доктору, когда ощущают болевые позывы, а это свидетельствует о 2-й и 3-ей стадии.

Главное правило – полный покой, сопровождаемый приемом препаратов, избавляющих от боли. Когда происходят воспалительные процессы, назначают нестероидные противовоспалительные средства, устраняющие появление простагландинов.

Когда боль нестерпима, применяют инъекции, заменяемые спустя некоторое время на средства наружного применения и пероральные препараты.

Анальгетики, назначаемые в ситуациях, когда НПВС не помогают, купируют болевые импульсы, поступающие к головному мозгу. Дозировку, комбинацию лекарств, выбирает лечащий врач, для особо тяжелых случаев назначают блокадные препараты, применяемые на протяжении нескольких суток, а иногда и месяца. При повторных назначениях эффективность снижается.

Когда патология сопровождается спазмами корсета мышц, применяются миорелаксанты. Использование средств назначается в крайних случаях, так как мышцы быстро привыкают к нахождению в расслабленном состоянии, становятся дряблыми, теряют силу, что ухудшает состояние позвоночника. Прием осуществляется не более двух недель, чаще выбирают инъекции, чье воздействие начинается меньше, чем через полчаса, а эффективность ощущается до 12 часов.

- Читайте также: Нарушение статики пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Операция

Операции назначаются в тех случаях, когда медикаменты не помогают, а ситуация усугубляется. Главная задача оперативного лечения – установка и фиксация позвонков в правильных положениях, для этого используют имплантаты, укрепляющие мышечно-связочные структуры позвонков, а после необходимо соблюдать постельный режим, длящийся минимум 60 суток.

Реабилитация

Когда стадия обострения завершена, переходят к лечебным физическим упражнениям. Комплекс исправляет осанку, улучшает ток крови, нормализует процессы обмена веществ тканей, улучшает амортизацию при поворотах и наклонах, расстояние между позвонками увеличивается, уходят компрессионные спазмы и другое. Занятия просты и доступны в исполнении каждому:

- Опускаются на спину, выпрямляют ноги, ладони кладут на область живота. Напрягают пресс, чтобы руки чувствовали сокращения мышечной ткани. Продолжается упражнение при ровном дыхании до появления физической усталости;

- Не поднимаясь, продолжая лежать на спине, приступают к следующему упражнению. Пальцы разместить на талии, бёдра, ноги должны быть неподвижны, лучше их зафиксировать. Неторопливо выполнять наклоны то влево, о вправо по 10-15 раз для каждого бока.

Полезные советы, помогающие улучшить эффективность тренировок без вреда для организма:

- Любые упражнения прекращаются, если возникают болевые ощущения. Об инциденте сообщают врачу;

- Начальные упражнения проводятся под строгим контролем лечащего врача;

- Запрещены скручивающие, толчковые, резкие движения;

- Позвоночник должен привыкнуть к возобновляющейся нагрузке, поэтому она должна увеличиваться постепенно;

- Результаты не бывают быстрыми, улучшение общего состояния, функций организма будут ощутимы спустя пару месяцев.

| Пожалуйста, оцените статью |

СОВЕТУЮ ПОЧИТАТЬ ЕЩЁ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Источник